サイトの定期的な見直しは行っていますか?

2021年の後半に入ってから、以前から定期更新をご依頼いただいているお客様のサイトの「内容の見直し、使いづらい箇所・わかりづらい箇所の改訂」作業を定期的に進めています。

実は改訂は最初に更新をお受けしたときからご提案していたのですが、担当者の方がお忙しかったようで、新規でページが必要な場合の追加サポート作業のみご依頼を受ける形となってしまっていたのが、担当者の方が変更になったタイミングでめでたく(?)見直し・改訂作業も進めていくことになりました。

見直しをしてみると矛盾点や混乱しそうな箇所がいくつも

サイトを見直して見ると、サービス内容が変わったところなどは社内で修正されたのか、あるページは修正されているものの、あるページは修正されていないなど矛盾した内容が掲載されていたり、あるサービスを指すのに、ページにより使われている言葉(名称)が違っているなど、ユーザーが迷ったりわからなくなりそうな点がいくつも判明しました。

また、前任者の方が作られたサイトなのですが、PCファーストで作られてしまっており、スマートフォンで使い勝手が悪い箇所が多数あり、そちらも修正を進めています。

サイトでのコミュニケーションはリアルな場でのコミュニケーションと同じ

サイトを通じたコミュニケーションは、ユーザーにはリアルな場での営業担当者の言葉や受付嬢の態度と同じように感じられるものです。

- 実際に提供しているサービスと違う内容の説明

- 同じ商品を表す2つの言葉が存在しており、別のものなのか同じものなのか判断がつかない

- 申し込み手続きが難しすぎて手続きできない、サポートもしてもらえない

など、リアルの場では問題になりそうなことが、サイトの世界では放置されたまま公開されていることが多々あります。

立ち上げ時に大丈夫だと思っていても時間が経って見直して見ると、長い間の修正を経て「あれ?おかしいぞ」という点が発生しているかもしれません。

ぜひ内容の定期見直しを行ってみてください。

WordPressのテーマ「Snow monkey」を利用した格安サイト制作サービスを行なっています

ご予算の少ない方、まずは手軽にサイトを持ちたい方向けに、2020年よりWordpress(サイト更新システム)用のテーマ「Snow monkey」を利用した格安サイト制作サービスを行なっています。

このような方におすすめです

- まずは簡易的にサイトを持ちたい方

- シンプルだけど更新できるサイトが欲しい方

- とにかく予算を抑えたい方

- トップページ+ブログのみなど小規模サイトを依頼したい方

Snow monkeyについて詳しい情報を知りたい方は「Snow monkey公式サイト」をご覧ください。

プランの特徴

- 更新機能付きのサイトが88,000円~(税込)

- 低予算ですが、長くご利用いただけるサイトの構築ももちろん可能です。

- お知らせ(またはブログ)・お問い合わせフォームの実装も含まれます。

- アートディレクションは経験20年のデザイナー(山本)が担当しますので、デザインのクオリティが大きく落ちることはありません。

- ランディングページも「Snow monkey」を利用して作成可能です。

- 「Snow monkey」を利用してページ数の多いサイトを制作することもできます。(費用はページ数により)

ご予算の関係でプロのデザイナーへの依頼を諦めたり、Wixなどでご自身のお時間を使って作成を検討されていらっしゃる方なども、ぜひお気軽にご相談ください。

制作事例を知りたい方は、お手数ですがお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込み

- お問い合わせフォーム内のご相談内容欄にSnow monkeyでのサイト制作希望と記入いただけますとスムーズです。

- Snow monkeyが良いのかオーダーメイドで制作したほうが良いかわからない場合もお気軽にご相談ください。

お話を伺い、ご予算も考慮に入れつつベストなプランをご提案いたします。

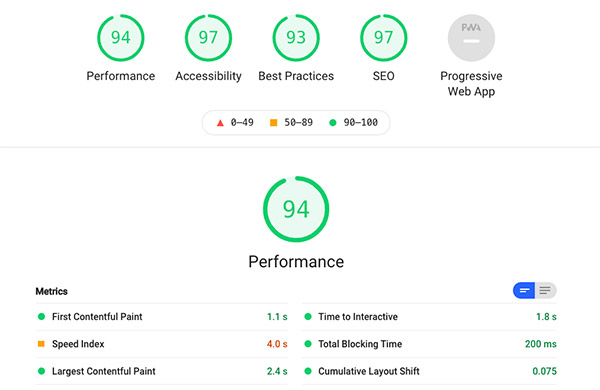

2020年秋〜冬にかけて公開となったサイトをLighthouseでチェック

サイトの制作中は一般公開しておらず、評価ツールにかけることもできないため、納品後ではありますが、制作をお受けしてこの秋〜冬に公開になった3つのサイトの品質チェックを行いました。

チェックはGoogleが出しているWebページの品質をチェックするツール「Lighthouse」を使用しました。

一つ目のサイト。

かなりシンプルなサイトということもあり、高得点でした。ほっ。

サイトの軽量化案件、その後

今年の2月にサイトを軽量化する作業をお受けしました。

Googleのサイトの計測サービスであるPageSpeed Insightsで8点から70点へ、体感的にもかなり変わったなと思っていたのですが、本日別の作業があり、検索順位を確認したところ、「地域名 ジャンル」で1位になっておりました。

Googleのアルゴリズムの変化や、サイテーションという口コミ効果の影響もあるので一概に言えませんが、軽量化をする前は実は全然検索結果画面に上がってこず、Googleの評価が低いのだなと思っていたのですが、今は「地域名 ジャンル」だけでなく、「地域名 ジャンル サービス名」でもかなり上位になっており、その差に驚きました。

軽量化前はかなり重く、スマホでアクセスした際にサイトが表示されるまで8秒以上待ったりと、Googleがユーザーにおすすめできるサイトになっていなかったことを考えると、順位上昇に軽量化対応もかなり関わっているのではないかと思います。

SEOで順位を上げるためではなく、ユーザーのために親切なサイトを目指してサイトを作る、という考え方が私は好きなのですが、親切なサイトを目指した結果、順位が上がったのを見るとやはり嬉しくなります。

普段制作を行っている中で常に思うのは、常にユーザーのことを考え、気遣い、心遣いしていくことが重要だということ。

重さ、テキスト、ソースや構成など、どこまで心遣いできるかでも、結果が変わってくるのではないかなと思ったりしています。

サイトの軽量化案件

サイトから数字に繋げるには、新たにサイトを作り直すのではなく、既存サイトを活かし、改善することも有効です。

というわけでとあるサイトの軽量化対策を行うことになりました。

サイトが重いとユーザーに悪い印象を与えてしまううえに、SEO的にもマイナスです。ユーザーに選ばれるには、どんな見た目のサイトを提供するかと同じくらい、どれくらい早く情報を提供できるかということも気にかけなければなりません。

このあたりは料理が出てくるまでの時間も大切な飲食店と同じですね。どんなに素敵なお料理も待たされすぎるとストレスを強く感じてしまいます。

今回ご依頼いただいたのはWordpressで作られたサイトでした。

このサイト、なんとテーマファイルの画像だけで41.1MBも!

テーマファイルの画像だけで41MBというのは、ちょっと驚きでした。

ブログやSNSの中の人

普段はサイトを作るほうがメインで運用は主にサポートが中心なのですが、ご依頼を受けて、ブログを書いたり、SNSの中の人をやっている案件もわずかですがあります。

Webは作ってからがスタートよく言われます。

運用こそが本番。

お店作りと同じです。

Webから集客できないよ。

効果がないよ。

という方はサイト作りが間違っている場合も多いのですが、運用ができていないことが原因であることも多いです。

お気軽にご相談ください

お気軽にご相談ください